최근 세계 영화업계의 화두는 스트리밍이다. 영화를 제작하면 가장 먼저 극장에서 상영하고, DVD나 블루레이로 출시하고, 케이블 채널과 VOD 등의 플랫폼을 통해 대중을 만나는 방식이 지금까지의 시스템이었다. 하지만 넷플릭스와 아마존, 유튜브 레드 등이 스트리밍 플랫폼에 진출하면서 양상이 변했다. 극장에서 상영한 영화만이 아니라 영화, 드라마, 스탠드업 코미디 등을 자체 제작하고 바로 송출하는 시스템이 기존의 극장을 위협하고 있는 것이다.

스트리밍 시대, 스크린을 떠나는 영화

작년 칸 국제영화제에서는 넷플릭스에서 제작한 봉준호의 <옥자>가 경쟁부문에 올랐다. 넷플릭스는 영화제가 끝난 후 바로 공개를 할 예정이었지만 프랑스의 극장협회에서 제동을 걸었다. 극장에서 개봉하지 않는 영화의 정체성에 대한 논란은 올해도 이어졌다. 칸영화제는 넷플릭스에서 만든 영화를 초청하지 않겠다고 공식 선언을 했다. 이후 작은 소동이 있었다. 오손 웰즈의 미공개작 복원을 넷플릭스에서 했는데, 칸영화제에 보내지 않겠다고 발표한 것이다. 영화 걸작 순위를 꼽으면 언제나 1위를 차지하는 <시민 케인>을 만든 오손 웰즈의 미공개작은 극장이 아니라 넷플릭스를 통해서 대중을 만나게 되었다. 여기에는 흥행성이 없다고 판단하여 복원 비용을 거부한 기존 영화사들의 책임도 있다.

논란에도 불구하고 넷플릭스는 승승장구하고 있다. 총 가입자는 1억2천만 명을 넘어섰고, 2018년 1분기에만 무려 700만 명이 넘는 신규 가입자를 확보했다. 작년 동기에 비해 매출은 40%가 증가한 37억 달러, 순이익은 63%가 증가한 2억9천만 달러다. 넷플릭스의 시가총액은 지난해에 비해 2배가 성장한 1,372억 달러가 되었다. 자체 콘텐츠 확보를 위해서 올해 넷플릭스는 70억에서 80억 달러를 투자할 예정이다. 아마존 프라임이 넷플릭스의 성공 전략을 벤치마킹하며 뒤쫓고 있고, 최근 20세기 폭스를 인수하려 한 디즈니는 2019년 스트리밍 서비스에 뛰어들 것이라고 선언했다. 극장에서 상영할 영화는 계속 만들어지겠지만, 스트리밍을 통해 바로 대중과 만날 영화도 더욱 늘어날 것이다.

스트리밍 시대가 본격적으로 펼쳐진 것은 단순히 영화를 극장에서 보는가, 아닌가의 문제는 아니다. 현대인의 모습을 한 번 생각해보자. 지하철 안에서 우리는 무엇을 하고 있을까. 무엇인가를 보고 있는 사람의 90%는 스마트폰을 들고 있다. 통화를 하거나 메시지를 주고받는 이들도 많지만, 상당수는 문화콘텐츠를 즐기고 있다. 웹툰과 웹소설을 보거나 음악과 팟캐스트를 듣거나, 드라마와 애니메이션, 영화를 보고 있다. 스마트폰은 영화, 만화, 소설 등 모든 문화예술을 즐길 수 있는 매체, 디바이스가 되었다.

단지 외부에서만 스마트폰을 보는 것이 아니다. 집에 가서도, 여전히 스마트폰이나 태블릿으로 문화생활을 즐기는 사람들이 점점 많아지고 있다. 영화는 극장, 드라마는 TV, 소설과 만화는 책, 음악은 CD로 즐긴다는 공식은 점점 희미해지고 있다. 내가 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 혼자서 스마트폰이나 태블릿으로 즐긴다. 이것이 21세기 문화 소비의 주류가 되었다.

그렇다고 극장이 없어지지는 않을 것이다. 1895년 탄생한 영화는 100년 넘게 고유한 형식을 발전시키며 완성된 매체이며, 여전히 대중문화의 중심으로 자리 잡고 있다. 후발주자인 TV도 비슷하지만, 극장에서의 경험은 여전히 중요하고 유효하다. 다만 사람들이 극장을 가는 이유는 조금 달라질 수 있다. 과거에 극장을 가는 경험은 일종의 공동 체험이었다. 어떤 영화를 열렬하게 좋아하는 행위를 ‘컬트’(cult)라고 불렀듯이, 거대한 공간에 사람들이 모여 앉아 불이 꺼지면 모두 스크린에서 펼쳐지는 사건, 상황에 몰두하게 된다. 하나의 스토리만이 아니라 시공간을 공유하는 종교적 체험으로 영화 관람을 격상시키기는 경우도 있었다.

지금의 영화관은 종교보다 테마파크에 가깝다고 할 수 있다. 가족이나 연인과 함께 좋아하는 영화를 보러 간다. 거대한 쇼핑몰에서 영화를 보고, 외식과 쇼핑을 한다. 일상의 피곤함을 털어버리고 그 순간을 즐기는 짜릿함이 우선이다. 4DX는 CJ에서 본격적으로 개발한 상영시스템이다. 테마파크에 가면 즐길 수 있었던 놀이기구를, 영화를 보면서 체험하게 만들었다. 영화 속 장면에 맞춰 의자가 흔들리고, 물이 튀고, 바람이 나온다. 단지 영화를 보는 것만이 아니라 체험하게 만드는 것. 4DX는 국내에서 성공을 거두었고, 동남아에서도 인기를 모았다. 영화는 롤러코스터가 아니라며 반발하는 평론가도 있지만, 2시간 동안 현실을 잊고 즐겁게 볼 수 있는 영화를 좋아하는 사람들이 지금은 다수다.

매체가 변하면 사람들의 생각도 바뀐다. 단순하게 소비의 형태가 바뀌는 것을 넘어 생각하는 방식, 논리도 변하게 된다. 스마트폰으로 볼 때 영화와 드라마의 차이는 무엇일까? ‘영화는 길어야 3시간이고, 드라마는 그 이상이다?’ <반지의 제왕>은 3부작 다 합치면 12시간에 육박한다. ‘영화는 거대한 스펙터클이 가능하지만 드라마는 소소한 이야기 중심이다?’ <왕좌의 게임> 한 편의 제작비는 120억 원이 넘는다. 한국이라면 블록버스터 영화를 만드는 비용이다. 최근 중국에서는 웹드라마만이 아니라 웹영화가 인기를 끌고 있다. 상영시간으로 본다면 60분에서 90분 사이의 영화들이, 웹을 통해서 바로 공개되는 것이다. 상영시간도, 스펙터클도 영화와 드라마를 가르는 결정적인 기준이 되지 못한다.

그렇다면 극장에서 개봉하는 영화만을 영화로 봐야 한다는 주장은 과연 합당한 것일까? 과거에도 극장에서 개봉하지 못하는 영화들이 있었다. 상업성이 없다는 이유로 혹은 다른 복잡한 이유로 2차 매체로 직행하는 영화들. 피치 못할 사정으로 개봉하지 못하고 VOD로 공개되는 영화는 지금 한국에도 많이 있다.

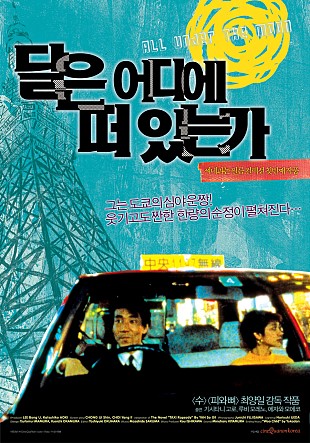

드라마이건, 영화이건 공개되는 매체에 따라서 다양한 내용과 형식으로 변환될 수 있다. 10여 분 정도의 10편 내외인 웹드라마를 한 편의 영화로 재편집하기도 한다. 비슷한 경험은 과거에도 있었다. 최양일 감독의 <달은 어디에 떠 있는가>는 위성채널인 WOWOW에서 60분 정도의 중편영화로 제작되었다. 방영 후 100여 분으로 재편집하여 극장에서 개봉했다. 이와이 슌지는 CF 용으로 만들었던 웹드라마를 확장하여 영화 <하나와 앨리스>를 만들었다. 과거에는 극장이 종착점이라고 생각하여, 소규모의 영상 작업을 극작용 영화로 버전 업 시키는 경우가 많았다. 지금은 CF, 뮤직비디오, 드라마, 영화의 차이 자체가 지워지는 과정이라고 할 수 있다.

진정한 영상 시대의 시작

극장은 계속 존재할 것이고, 영화도 계속 존재할 것이다. 30분에서 1시간 정도의 에피소드가 이어지는 영상을 ‘드라마’라 부를 것이고, 2시간 내외의 한편으로 만들어지는 영상은 영화로 남을 것이다. 하지만 스마트폰으로 본다면, 개인 미디어로 혼자 즐긴다면, 드라마와 영화는 조금 다른 형식의 영상이라는 것 정도로만 구분될 것이다. <대부>의 프랜시스 코폴라 감독은 언젠가 10살짜리 여자애가 카메라를 들고 자신의 영화를 만들 수 있는 날이 온다면, 그때야말로 영화가 예술이 될 것이라고 말했다. 그런 미래는 이미 당도했다. 스마트폰으로 영화를 찍고, 유튜브에 올려 누구나 볼 수 있는 시대. 자신의 이야기를 글만이 아니라 영상으로 담아내고 보여주는 것이 가능한 시대. 그런 점에서 진정한 영상의 시대는 이제 시작이다.

- 김봉석

- 대중문화평론가, 영화평론가. 현 부천국제판타스틱영화제 프로그래머. 전 [씨네21] [한겨레] 기자, [브뤼트] [에이코믹스] 편집장. 『나의 대중문화표류기』 『하드보일드는 나의 힘』 『전방위 글쓰기』 등의 책을 썼고, 공저로는 『탐정사전』 『좀비사전』 등이 있다.

lotusid@naver.com

기사가 좋았다면 눌러주세요!

코너별 기사보기

비밀번호 확인

댓글 남기기