‘아이들이 글을 쓰고 대화하듯 프로그래밍을 할 수 있다면 컴퓨터는 얼마나 멋진 도구가 될 수 있을까?’ 1967년, 수학자이자 컴퓨터 과학자, 그리고 혁신적인 교육자였던 시모어 패퍼트(Seymour Papert)는 동료들과 함께 최초의 어린이용 프로그래밍 언어 ‘로고(Logo)’를 만든다. 로고 거북이(Logo turtle)가 입력된 명령어를 따라 돌아다니며 컴퓨터 화면에 그림을 그리는데, 거북이를 원하는 경로대로 움직이는 방법을 골몰하는 과정 자체가 아이들에게 놀이이자 학습이 된다. 이듬해, 매사추세츠 공과대학교(MIT)에 방문하였다가 로고에 몰입하고 있는 아이들의 모습을 지켜본 프로그래머 앨런 케이(Alan Kay)는 이후 태블릿 PC의 원형이 되는 다이나북(Dynabook)을 구상하게 된다.

[이미지 출처] mprove.de

“컴퓨터가 아이들을 프로그래밍해야 할까, 아이들이 컴퓨터를 프로그래밍해야 할까?”

– 시모어 패퍼트

패퍼트는 “아이들이 컴퓨터를 프로그래밍하고 그 과정에서 가장 강력하고 새로운 기술을 전적으로 활용해 보는 경험의 감각과 그 기저를 이루는 과학적, 수학적, 지적 모델을 구축하는 기술을 깊이 경험해 볼 수 있다”(『마인드스톰-어린이, 컴퓨터, 배움 그리고 강력한 아이디어』)라고 믿었다. 사실 여기서 가장 중요한 키워드는 아이들이 스스로 끈질기게 컴퓨터를 붙잡고, 머릿속 생각을 구현하는 과정에서 마주하는 문제를 해결하며 과정에 몰입하도록 하는 ‘재미’에 있다. 우리는 보통 쉬운 활동을 통해 아이들이 재미를 느낀다고 생각하지만, 어려운 것을 성취하는 과정에서 느끼는 재미를 모르는 사람은 없다. 그리고 이 ‘어려움의 재미(hard fun)’를 견인하는 동력은 아이들이 무언가와 사랑에 빠질 때이다. 로고 거북이가 내가 원하는 모양대로 움직이게 하는 것이든, 장난감을 (부수고) 내 방식대로 재조립하는 일이든, 내가 원하는 음악을 만드는 일이든. 컴퓨터를 다루는 방식을 배우는 것이 목적이 아니라, 내가 만들고 싶은 것을 만들기 위해 컴퓨터를 사용할 때 컴퓨터와 기술은 비로소 아이들의 도구가 된다는 것을 확인했고, 훗날 이 철학을 계승해 그의 제자 미첼 레스닉(Michel Resmick)이 ‘스크래치(Scratch)’를 세상에 내놓게 된다. (한국일보 2016.08.27.)

창작과 표현의 도구로서 컴퓨터

샌프란시스코 과학관(Exploratorium)의 실험적 시도를 이끌어가고 있는 팅커링 스튜디오(Tinkering Studio)에서는 이쑤시개부터 스마트폰까지 우리 일상의 다양한 물건이 얼마든지 훌륭한 탐구와 창작의 재료가 된다. 2000년 MIT에서 개발한 Cricket(초소형 컴퓨팅 보드)와 디지털 기술을 활용한 과학/예술 활동을 시도한 PIE(Playful and Inventive Explorations) 네트워크에서 출발해 지금까지 MIT 미디어랩 미첼 레스닉 교수 연구 그룹과 긴밀하게 협력하고 있다. ‘팅커링’이라는 개념 자체가 물리적인 장치를 고치는 행위에서 출발하였지만, 지금은 디지털 툴을 비롯해 무언가 끊임없이 매만지고 탐구하며 손으로 작업하며 생각을 구현하는 과정을 즐기는 태도와 관점을 포괄하고 있다. 교육 학예사와 레지던시 예술가들이 함께 특유의 예술가적 탐구심으로 과학의 원리나 기술을 창조적 사유와 활동을 확장하는 데 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠와 도구를 개발하고 있다.

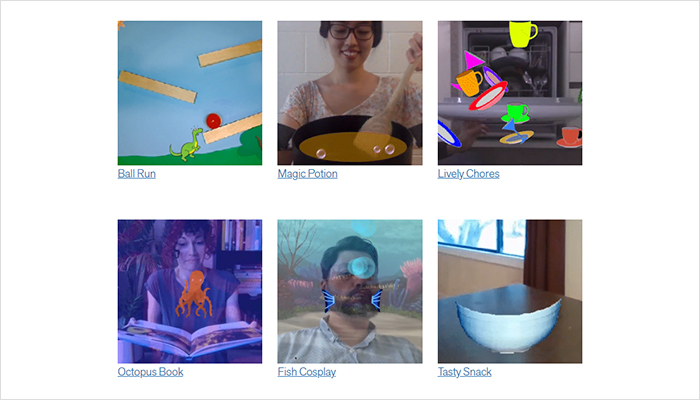

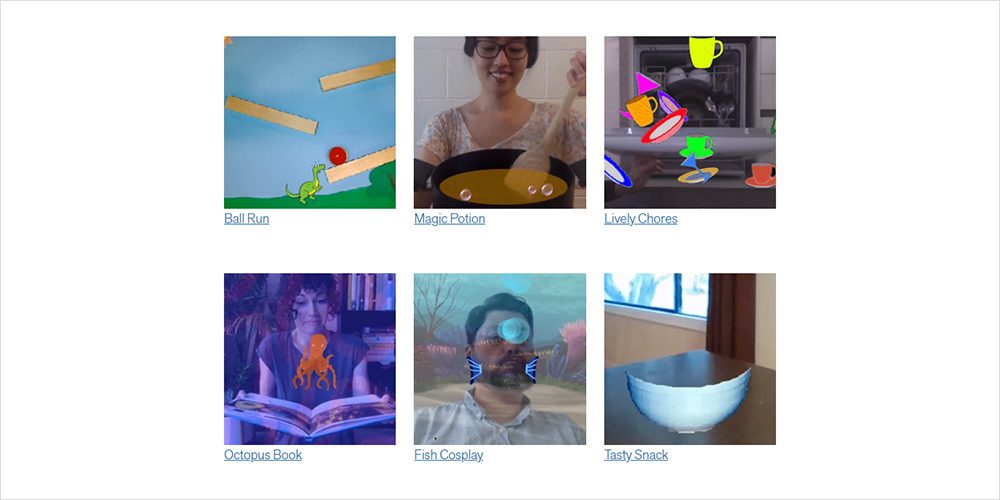

스크래치를 활용한 ‘Animate your world’ 프로젝트는 컴퓨터 화면 안에서 자신이 구상한 이야기를 애니메이션으로 만들거나, 게임을 창작하는 활동에서 나아가 아이들이 현실 세계에서의 몸짓을 가상 공간과 연결해 다른 차원으로 디지털 세계를 만날 수 있도록 안내한다. 카메라가 인식한 사람의 움직임이나, 주변 사물의 이미지를 입력값(input)으로 설정해, 오프라인에서 벌어지는 행위가 가상 공간에 구현한 이미지나 소리를 작동시켜 애니메이션을 만들어 볼 수 있다.

Animate your world

[출처] exploratorium.edu

[출처] exploratorium.edu

스크래치는 전 세계 학교에서 가장 널리 사용하고 있는, 컴퓨터 교육을 하는 교육자라면 누구나 아는 블록 코딩 언어이다. 하지만 엄밀히 말해 스크래치는 코딩 교육을 위해 고안된 프로그램이라기보다 아이들이 더욱 쉽게 직관적으로 컴퓨터와 소통하고 컴퓨터를 활용해 자기 프로젝트를 창작할 수 있도록 지원하는 도구이다. 그래서 이 도구를 가장 잘 사용하는 방법도 아이들이 코딩의 원리나 개념을 이해하는 것에 목적을 두기보다 재미있는 창작 도구로 만날 수 있게 돕는 것이다. 바로 팅커링 스튜디오의 예술가들처럼!

생성형 AI는 아이들의 도구가 될 수 있을까

블록 코딩 언어가 아이들이 보다 직관적으로 컴퓨터의 사고방식을 이해하고, 프로그래밍을 할 수 있는 길을 열어주었다면, 자연어를 처리하는 인공지능(AI)의 등장은 우리가 컴퓨터와 소통하는 방식에 다시 한번 큰 변화를 예고하고 있다. 이제는 누구나 오픈 AI에서 개발한 이미지 생성 모델 DALL‧E 2를 통해 머릿속으로 상상한 이미지를 불과 몇 초 만에 만들어 낼 수 있다. 언어로 잘 묘사할 수만 있다면 나의 이야기를 표현하기 위한 이미지 제작을 AI에게 맡길 수 있게 된 거다. (아직 많은 서비스가 영어를 사용해야 하지만, 그마저도 이제는 챗GPT가 대신 해준다) 물론 단번에 머릿속에 상상한 것을 구현시켜 줄 정도로 기술이 발전되지는 않았을뿐더러, 모든 창작의 과정이 그러하듯이 시작이 되는 프롬프트를 제시하고, 여러 번의 시도 끝에 얻어낸 AI의 산출물을 다시 조합하고 편집하는 것은 창작자의 몫이지만 말이다.

AI를 활용해 스토리를 창작하거나, 이야기를 뒷받침할 이미지를 생성하는 창작의 과정을 통해서 아이들은 생각보다 신통치 않은 AI의 실력에 실망했다가 또 감탄하기도 하며 이미 AI를 활용하고 함께 협업하는 방법을 배워가고 있다. 예전이라면 하나하나 사람이 일일이 정보를 찾아서 모으고, 스케치하고, 매만지는 사고와 노동의 과정이 생략되는 것에 우려를 표하는 목소리도 존재한다. 또 한편에서는 기술의 발전에 따라 인간이 세계를 이해하고 만나는 방식이 변화하는 과정으로 받아들인다.

중요한 것은 연필 한 자루가 되었든, 프로그래밍 언어나 생성형 AI가 되었든, 내 생각과 아이디어를 제대로 표현하기 위해 골몰하는 과정에서 내가 사용하는 도구와 더 정교하게 소통하고 사용하는 방법을 배워가고 그 쓰임을 만들어 간다는 것이다. 그리고 그 과정에서 기술은 비로소 인간의 문화로서 그 자리와 의미를 찾아가지 않을까? 어쩌면 우리가 지금 질문해야 할 것은 어떤 기술을 사용할 것인가가 아니라, ‘나는 어떤 이야기를 하고 싶은가?’에 관해 더 끈질기게 질문하는 것에 있는지도 모르겠다.

- 권민영

- 서울, 시카고, 런던에서 예술과 철학을 공부했다. 부유하는 생각의 뿌리를 언어로 표현하기 위해 씨름하는 과정을 사랑한다. 문화예술교육 기획/행정을 하며 ‘자기다움’을 발견해 나갈 수 있는 배움의 문화를 만들어가는 일에 대한 꿈을 키웠다. 현재 스마일게이트 퓨처랩에서 MIT 미디어랩 등과 협업하며 어린이청소년 창의환경을 조성/연구하고 있다.

인스타그램 @smilegate.futurelab

기사가 좋았다면 눌러주세요!

기사가 좋았다면 눌러주세요!

좋아요

292 Comments

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

코너별 기사보기

비밀번호 확인

기술은 창조적 사유와 활동을

확장할 수 있을까

[해외리포트] 기술의 발전과 창작에의 활용

공감이 갑니다

기술은 창조적 사유와 활동을

확장할 수 있을까

[해외리포트] 기술의 발전과 창작에의 활용

기대만점입니다