아기였을 때, 내가 누워 있던 곳에도 이게 있었을까. 고향에 내려갔을 적에 때마침 궁금해졌다. “엄마, 우리 집에도 모빌이 있었어?” 나는 한 번도 본 적 없다는 투로 묻는다. “있었지.” 엄마는 짧은 대답으로 대화를 끝내려고 한다. “언제 있었어? 어떤 모양이었어?” 그걸 다 어떻게 기억하느냐고 답하면서도, 엄마는 아들을 위해 기억을 더듬는다. “알록달록했지. 세모, 네모, 동그라미가 공중에 매달려 있었어. 너는 특히 동그라미가 빙그르르 도는 걸 좋아했어. 꺼이꺼이 울다가도 동그라미가 회전하면 그걸 응시하느라 눈물을 뚝 그쳤으니까.” 기억이 나지 않지만 나는 웃는다. 공중에 매달린 동그라미가 제자리에서 빙그르르 도는 장면을 떠올린다. 눈길이 가고 자연스레 웃음으로 가는 지름길이 열렸을 것이다.

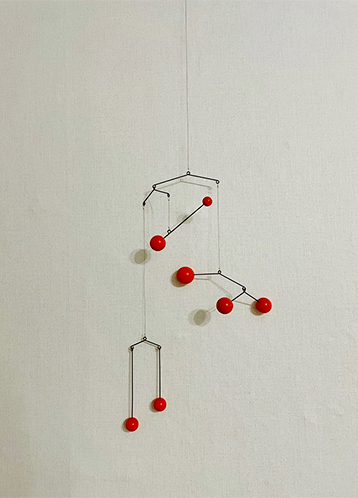

어른이 된 뒤, 모빌을 처음 선물 받았을 때 나는 고개를 갸웃했다. 시인들은 쓸모에서 한참 먼 물건을 선물해 준다. 마치 시가 유용함에서 자발적으로 멀어져 있다는 사실을 시인하기라도 하듯이. 첫 모빌을 건넨 것은 박세미 시인이었다. 새 시집이 출간된 것을 기념하는 자리였을까, 아니면 내 생일이었을까, 그것도 아니면 ‘그냥’이었을까. 어릴 적에 있었다는 모빌처럼 감감하지만, 그것을 두 손으로 받아 든 순간만큼은 생생하다. 두 손으로 받아야 할 만큼 작고 가냘팠다. “웬 모빌이야?”라고 묻자, 박세미 시인이 답한다. “주황색이잖아요. 게다가 일곱 개의 행성이 모였잖아요. 북두칠성처럼.” 꼭 일곱 개의 드래곤볼 같았다. 소원을 빌면 당장이라도 이루어질 것 같았다.

이사할 때 내가 가장 먼저 챙긴 물건도 모빌이었다. 왜 그랬을까. 모빌만큼은 내가 정성 들여 포장하고 운반할 수 있을 것 같아서였을까. 보고 만지는 즐거움이 있지만 특별한 효용이 있는 것도 아닌데, 왜 나는 모빌에 빠져들었을까. 신줏단지처럼 조심스레 옮겨온 모빌은 벽시계 아래쪽에 걸어두었다. 시계 앞을 지나갈 때마다 모빌이 미세하게 떨리는 게 느껴진다. 이 느낌은 백지에 첫 문장을 쓸 때와도 유사하다. 뭔가가 시작된 것 같은 느낌, 첫발을 뗐는데 어디로 가야 할지 막막한 느낌, 동시에 어디에 당도할지 알 수 없으므로 한껏 설레는 느낌. 크기도 무게도 다른 일곱 개의 주황색 구(球)가 옹기종기 모여 있는 모습에서 나는 번번이 긴장하고 만다.

집에서 작업할 때면 벽시계 쪽을 왕왕 바라보곤 한다. 북두칠성의 오묘한 기운을 받고자 하는 것은 아니다. 드래곤볼을 응시하고 시를 잘 쓸 수 있게 해달라고 비는 것도 아니다. 그저 보고 있으면 마음이 편안해진다. 바닥에 있으면 쏟아져 버릴 게 분명한 저 일곱 개의 구가 팽팽한 긴장감을 유지하며 버티고 있는 게 경이롭다. 매달려 있는 것은 견디고 있는 것 같기도 하지만, 자신을 맨 줄을 신뢰하지 않으면 이 균형은 일순 깨질지도 모른다. 그렇다. 긴장 속 균형. 내가 찾던 바로 그것. 나는 모빌에서 움직임과 멈춤을 둘 다 본다. 움직임도, 멈춤도 늘 직전에 있다. 건드리기 직전, 바람이 불기 직전, 시가 쓰이기 직전, 사랑에 빠졌다가 헤어나기 직전.

산문집 『다독임』(난다, 2020)의 작가 소개에 나는 이렇게 썼다. “‘항상’의 세계 속에서 ‘이따금’의 출현을 기다린다. ‘가만하다’라는 형용사와 ‘법석이다’라는 동사를 동시에 좋아한다. 마음을 잘 읽는 사람보다는 그것을 잘 쓰는 사람이 되고 싶다.” 이 문장을 쓸 때 내 곁에 있던 것도 다름 아닌 모빌이었다. 항상 있지만, 이따금 움직이는 모빌. 가만하면서 법석이는 모빌. 마음을 읽는 일보다 팔랑팔랑 나부끼면서 그것을 쓰는 데 훨씬 더 많은 시간을 들이는 모빌. 어쩌면 삶에서 시적인 순간을 찾는 일도 비슷할 것이다. 그것이 ‘발명’에 가까운 것은 관성을 거부해야 하기 때문이다. 항시 움직이는 사람이 갑자기 멈추기 어렵고 한바탕 말을 쏟아낸 사람이 그것을 다시 주워 담기 어렵듯 말이다.

모빌도 시도 내게 말하는 듯하다. 잠시 멈추라고, 가만히 들여다보라고, 내친김에 한바탕 법석이라고. 삶이 가져다주는 긴장 속에서 균형을 잃지 말라고, 낯익은 일상에서 낯선 것을 발견하라고, 빤한 것 앞에서는 더없이 빤빤해지라고. 이 태도를 견지한 사람에게는 모빌이 북두칠성이 되든, 드래곤볼이 되든 크게 상관없을 것이다. 이미 삶의 주도권을 쥐고 있는 사람일 테니 말이다. 그에게는 분명 달음박질 속에서도 잠시 멈출 줄 아는 여유와 따분한 일과 속에서도 나만의 순간을 길어 올릴 자신감이 있을 것이다.

표준국어대사전에서 모빌은 이렇게 정의되어 있다. “움직이는 조각이나 공예품. 여러 가지 모양의 쇳조각이나 나뭇조각 따위를 가느다란 철사, 실 따위로 매달아 균형을 이루게 한 것으로, 공기의 진동에도 평형을 유지하면서 움직인다. 1932년에 미국의 조각가 콜더의 작품이 오브제 모빌이라는 명칭으로 불리면서 사용되었다.” 균형과 평형에 밑줄을 그었지만 내가 끝까지 살폈던 단어는 바로 ‘유지’다. 유지한다는 것은 바로 지탱한다는 것이다. 변함없어야 한다는 것이다. 그것은 마치 쇳조각이나 나뭇조각이 철사나 실 따위로 연결된 것처럼, 몸과 마음이 연결되어 있다는 사실을 상기시킨다. 공기의 진동에도 평형을 유지하려면, 삶의 부침에도 쉬 쓰러지지 않으려면 우리는 잘 매달려 있어야 한다. 그 안에서 끊임없이 존재 이유를 찾아내야 한다.

이사 후, 또 다른 시인에게 모빌을 선물 받았다. 김민정 시인이 준 모빌에는 동그라미가 있다. 한쪽에는 태양 같은, 아니 흑점 같은 커다란 동그라미 모빌이 있고 다른 쪽에는 작은 잎사귀 모양의 모빌이 달려 있다. “웬 모빌이야?”라고 묻자, 김민정 시인이 답한다. “다섯 개잖아. 오은이잖아.” 두 손 두 발 다 들 수밖에 없는 답변이다. 까만색 모빌은 침대 옆 회전 책장 위에 세워두었다. 손끝을 대기만 해도 한 바퀴 두 바퀴 잘도 돌아간다. 위아래로 나풀거리며 뱅뱅 돌아간다. 잠자코 그 모습을 보고 있자니, 어릴 적 타던 회전목마가 떠오르고 <하울의 움직이는 성>의 OST 중 ‘인생의 회전목마’라는 곡이 머릿속에 울려 퍼진다. 힘껏 매달리고 한없이 돌아가는 모습이 꼭 인생 같다.

생각해 보니 모빌을 선물 받을 때마다 공교롭게도 일과 삶의 균형이 무너져 있었다. 그것을 어찌 알고 박세미 시인과 김민정 시인이 내게 모빌을 선물해 준 것이다. 긴장 속에서도 균형을 잃지 말라고, 법석이면서도 틈틈이 가만하라고. 아기였을 때부터 중요한 순간에는 늘 모빌이 있었던 셈이다. 울음을 그치기 위해서는, 걸음을 멈추기 위해서는, 다시 한바탕 법석이기 위해서는 모빌이 필요하다.

- 오은

- 읽고 쓰고 듣고 말하는 사람. 다 말하지 못한 것을 더 말하고 싶을 때, 주로 쓰는 사람이 된다. 2023년 5월, 시집 『없음의 대명사』를 출간했다.

인스타그램 @flaneuroh

기사가 좋았다면 눌러주세요!

3 Comments

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

코너별 기사보기

비밀번호 확인

굳이 예술가가 아니더라도 누구에게나 향수를 불러일으키고 감성적인 물건이 한두개씩 있지요. 다른 사람은 어떤 감성적인 느낌과 감정을 주는 물건들을 가지고 있는지 궁금한데요, “예술가의 감성템”을 보면서 아하 그렇구나, 맞아맞아 하게 되네요, 넘 따뜻하고 아련하고 흥미로운 글이예요, 아르떼365는 제가 가장 좋아하는 웹진입니다! 사랑합니다 ㅎ

법석이면서 가만한

예술가의 감성템⑱ 모빌의 세계

공감이 갑니다

법석이면서 가만한

예술가의 감성템⑱ 모빌의 세계

기대만점입니다