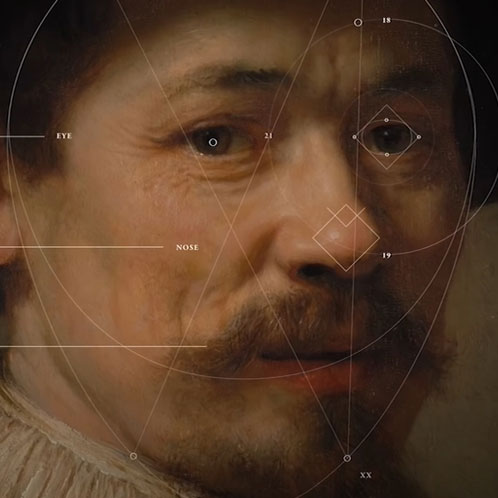

2016년 마이크로소프트와 네덜란드의 델프트공대, 렘브란트미술관은 인공지능 ‘넥스트 렘브란트’(The Next Rembrandt)를 공동 개발해, 렘브란트 화풍을 빼닮은 회화를 완성했다. 넥스트 렘브란트는 18개월 동안 렘브란트의 작품 346점을 분석하고 렘브란트 그림과 똑같은 느낌을 주는 회화를 3D 프린터로 재현하는 데 성공했다. 2018년 미국 뉴욕 크리스티 경매에선 인공지능이 창작한 그림이 고가에 낙찰됐다. 프랑스 연구진이 개발한 인공지능 화가 ‘오비어스’(Obvious)가 그린 초상화 <에드몽 드 벨라미>(Edmond de Belamy)의 낙찰가는 애초 예상의 40배가 넘는 43만 2천 달러(약 5억 원)였다. 작품은 가상의 남자 초상인데 눈, 코, 입과 얼굴 윤곽을 모호하게 묘사해 신비로운 분위기를 그려냈다. 오비어스는 14세기부터 20세기까지의 서양화 1만 5천여 작품을 데이터베이스로 만들고 이미지를 분석해 초상화 구성요소를 학습한 뒤 창작을 해냈다.

2016년 소니는 인공지능 ‘플로 머신’(Flow Machines)이 작곡한 음악 <대디스 카>(Daddy’s Car) 등을 유튜브에 공개했다. 1만 3천여 곡을 분석하고 사용자가 선택한 스타일에 맞춰 작곡하는 기능으로, <대디스 카>는 비틀스풍의 노래다. 미국 조지아 공대에서 개발한 연주 로봇 ‘시몬’(Shimon)은 머신러닝을 통해 다양한 장르의 음악을 학습한 뒤 뛰어난 재즈 연주가처럼 자연스럽고 즉흥적인 재즈 연주 실력을 자랑한다. 구글도 자사의 예술창작 인공지능인 ‘마젠타’(Magenta)가 작곡한 피아노곡을 공개했다.

인공지능 넥스트 렘브란트의 작품

[사진출처] 넥스트 렘브란트

[사진출처] 넥스트 렘브란트

인공지능의 창작 vs 인간의 창작

인공지능이 예술품을 창작하는 현상은 인간 창의성에 대한 도전인가, 아니면 예술 표현을 확장하는 도구의 등장인가. 최근 인공지능이 인간 수준의 예술품을 만드는 상황이 벌어지면서 인공지능 환경에서 예술의 본질에 대한 질문이 움트고 있다.

사실 예술의 행위와 의미는 시대에 따라 끊임없이 달라져 왔다. 소변기를 ‘샘’이라고 이름 붙여 출품한 마르셀 뒤샹이나 통조림 깡통을 반복적으로 그린 앤디 워홀의 작업이 예술로 인정받는 것은 새로운 해석과 작업으로 예술의 지평을 확대한 작가 정신에 기인한다. 예술이 불멸의 가치를 지니게 되는 것은 작가가 새로운 환경에서 가치 있고 의미 있는 것이 무엇인지에 천착하고 실행하면서 기존에 없던 새로운 가치와 해석을 만들어내는 과정을 통해서다. 팝아트나 추상미술뿐만이 아니라 현대의 비구상 예술, 설치미술, 행위예술 전반은 모두 이처럼 예술적 지평의 확대에 기여함으로써 가치를 인정받았다.

인공지능이 아무리 뛰어난 완성도의 창작품을 만들어낸다고 할지라도 그것은 인간의 창의성과 구별될 것이다. 사진술 이후의 회화는 사진술 이전에는 없던 새로운 화풍의 창조를 견인해 더욱 다양한 예술 풍토를 만들어냈고, 그중에는 사진술을 이용한 장르도 생겨났다. 살펴본 것처럼, 예술의 본질은 창작자의 의도와 아이디어다. 발터 벤야민이 말한 예술 경험의 특징은 원본 작품을 특정 장소와 시간에서 맛보는 일회적이고 고유한 분위기인 아우라를 경험하는 것이다.

인간이 만드는 예술작품의 특성에서 중요한 것은 희소성이다. 아무리 아름답고 의미가 중요한 작품도 희소성이 없으면 예술품이 되지 못한다. 예술은 인간의 의미부여 행위인데, 인간은 무한한 것이 아닌 희소한 것에 의미를 부여하고 보존하고 소장하려 한다. 희소성은 달리 말하면, 쉽게 사라지고 소멸하는 것을 말한다. 유한성과 소멸성은 예술품의 본질적 특성이다. 그렇지만 희소하고 소멸하는 모든 것이 예술품이 되지는 못한다. 보존하고 싶은데 사라지거나 소멸 가능성이 있는 것이 예술품이 된다. 소멸성과 유한성은 창작품과 아름다움 자체에서 생겨나는 게 아니라, 사람이 의미를 부여하고 평가하는 데서 비롯한다. 예술은 아름답고 완벽한 결과물이 아니라 인간의 의미부여 행위라는 것이 예술의 유한성과 소멸성에서도 확인된다.

불완전한 인간의 삶으로부터

그런데 예술작품이 지니게 되는 유한성과 소멸성은 미술품이나 음악 연주가 시공간적으로 갖는 일회성과 고유성을 넘어서는 특징이 있다. 유한하고 소멸하는 존재인 사람의 창작품이라는 점에서 예술품 또한 창작자의 속성인 유한성과 소멸성을 갖게 된다는 점이다. 인간의 삶이 시공간적으로 유한하고 일회적이라는 불완전함이 예술의 출발점이다. 오스트리아 작가 에른스트 피셔는 일찍이 “기계가 점점 더 효율적이고 완전하게 될수록 불완전함이야말로 인간의 위대함이라는 사실이 명백해지게 된다.”라고 예견한 바 있다. 불완전하고 유한성을 지닌 인간이 만든 작품 또한 마찬가지로 창작자의 속성을 지니게 된다. 예술작품이 갖는 아우라는 그 예술적 경험이 만들어지는 구체적인 상황과 맥락인데, 가장 중요한 맥락은 그 작품을 만들어내는 사람의 인생과 의도라는 얘기다.

살아서는 한 점의 작품도 판매하지 못한 빈센트 반 고흐의 작품들은 불우한 여건 속에서도 예술을 향한 추구를 멈추지 않았던 그의 삶과 따로 떼어 이해되고 평가되지 않는다. 예술작품이 갖는 최대의 아우라는 특정한 시공간을 살았던 예술가의 삶과 의도다. “죽는 날까지 별을 노래하는 마음으로 살아가야지”라고 읊었던 윤동주의 시가 공감을 일으키는 것은 시어를 갈고닦아 빚어낸 아름다운 이미지와 심상이 아니다. 식민지 청년으로서 고뇌하다가 비극적으로 숨진 시인의 삶이란 배경 때문이다.

인공지능이 렘브란트나 고흐의 화풍을 그대로 모방해 뛰어난 완성도의 그림을 그렸다고 해도 거장의 작품처럼 가치를 인정받을 리는 만무하다. 인공지능의 그림이 높은 값에 팔렸다지만, 일회성 이벤트에 불과한 일이다. 예술의 가치는 기술적 완성도라기보다 창작자의 정신과 생애, 그리고 유한성에 기반한다. 인공지능이 아무리 〈모나리자〉와 똑같은 화풍의 초상화를 그려낸다고 해도 그 그림에서는 예술가의 정신과 생애를 찾을 수 없다. 아무리 정교하고 아름답게 보일지라도 무한히 복제 가능한 것은 예술품이 아닌 공산품이다. 작가의 삶과 정신이 거세되고 시대적 맥락이 없는 것은 예술품이 될 수 없다. 사람의 인지와 자각은 논리와 추론을 통해 얻어진 게 아니라, 죽음을 향해 가는 존재로 생존을 위한 추구 과정에서 얻게 된 유한성으로서의 의식과 깨달음이다. 인공지능 기계가 전에 없이 새로운 것을 창작해내고 그에 대한 설명 능력마저 갖추게 되는 날이 온다고 해도, 인간의 소멸성과 유한성을 기계가 가질 수 없다는 점은 인간의 예술과 창작은 기계와 다를 수밖에 없다는 것을 알려준다.

썸네일 사진 출처 : www.gtcmt.gatech.edu/shimon

- 구본권

- 한겨레신문 선임기자로 일하고 있으며 한겨레 사람과디지털연구소장을 지냈다. 서울대 철학과를 졸업하고, 한양대에서 언론학박사 학위를 받았다. 정보기술(IT) 전문 저널리스트로, 해당 분야의 정보를 전달하는 것을 넘어 디지털 기술이 개인과 사회에 가져올 빛과 그늘을 함께 보도하며 다양한 저술과 강의활동을 해왔다. 저서로 『로봇시대, 인간의 일』 『공부의 미래』 『뉴스를 보는 눈』 등이 있으며, 공저로 『포스트휴먼이 몰려온다』가 있다.

starry9@hani.co.kr

1 Comments

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

비밀번호 확인

글 잘 읽었습니다 : )