대체 이런 글은 어떻게 시작하는지 잘 모르겠다. 분명 편집회의에서 “우리는 너무 실패에 대해 엄격하지 않나요?”라고 입을 뗀 것까지는 기억한다. 그러나 나 역시 고만고만한 성취와 고만고만한 실패 사이에서 곡예 하듯 살아온 자로, 독자가 있는 글에서 ‘망해도 괜찮다’라고 떠들 만한 호기도, 실패를 디딘 눈물겨운 성공사례 같은 것도 없다.

“실패 원고”를 완성하려는 n번째의 시도는, 실패의 의미를 복기하는 것에서 실패하였다. 망한 아이디어, 좌절된 기회, 거절된 경험, 어긋난 관계는 헤아릴 수 없이 많았다. 몇몇은 상처와 민망함이 여전히 화끈거렸다. 그것들을 분연히 떨치고 일어났던 기백이나, 남다른 교훈을 깨달았다든가 하는 지혜가 있었던 것도 아니었다. 시간이 약이라는 말은, 아플 만큼 아파야 낫는다는 뜻이라는 것 정도를 깨달았을 뿐이었다.

나는 “둘만 낳아 잘 기르자” 시대의 셋째딸로서, 가족과 부모님의 기대를 한 몸에 받지 않았다. 덕분에 시작하고 그만두는 일(도전과 실패)에 비장한 의미나 거룩한 의지를 부여받는 일은 좀처럼 없었다. 예술적 재능이 발각되는 바람에 무용을 시작한 것도 아니었다. 세 살 터울의 언니는 참고서부터 신발까지 물려주었는데, 요상하고 멋진 것들이 가득한 무용학원에는 나를 쏙 빼놓고 다녔다. 그 질투가 내가 기억하는 동기로서, 이는 마침 ‘신체활동을 하면 편식을 고칠 수도 있겠다’ 정도의 부모님 기대와 맞아떨어졌다. 여덟 살 무렵의 나는 개나 달팽이 같은 동물과 (비밀리에) 대화할 수 있다고 믿었으므로, 학원에 다니고 싶을 만큼 한가하지도 않았다. 어른들은 나의 편식이 우리 집 병아리가 옆집 아저씨의 백숙이 되는 사건에서 시작되었다는 것을 눈치채지 못했고, 나는 학교와 학원을 시작하면서 동물의 언어를 잃어버렸다.

예측가능한 실패의 상정

‘실패’라는 이름을 붙일만한 최초의 사건은 열 살의 일이다. 내가 다녔던 무용학원에서는 연말이면 여성 수감시설에 위문 공연을 했다. 무대라고 해야 강당에 있는 간이 단상이 다였지만, 열 살의 나에게나 관객에게나 매우 흥분되는 일이었다. 나는 처음으로 혼자 부채춤을 추었는데, 뒷걸음치는 동작을 필요 이상으로 했던 것 같다. 순간 몸은 공중에 있었고, 나는 부채를 쥔 채로 무대 아래 내동댕이쳐졌다. 빈 무대는 풍악이 흐르고 있었고, 나는 족두리를 고쳐 쓰고 다시 무대로 올랐다. 놀람과 긴장의 적막이 대폭소로 깨어졌다. 지금이라면 나는 튀었을 것이다. 나의 실수와 실패를 기억하는 사람들 앞에 다시 나서서, 웃음과 연민을 한 몸에 받는 것은 정말이지 식은땀 나는 일이다.

타인 앞에서 춤추기는 언제나 예측가능한 실패를 상정한다는 것은 한참 후에나 깨달았다. 신발 한 짝이 날아가고, 대형과 타이밍을 놓치고, 파트너의 손을 놓치고, 동선이 꼬이고, 음악이 나오지 않는 것 같은 일 말이다. 사실, 내가 ‘실패’라 불렀던 것 중에는, 도전이 아니었던 것도 많았다. 타인의 기준에 자신의 본질을 부정하는 것, 누군가의 마음을 만족시킬 때까지 반복하는 것, 고난도 경쟁에서 떨어지는 것, 결백을 증명하려면 그만두어야 하는 것, 제도화된 모욕 앞에서 평정을 찾는 것, 나를 투명인간이나 자판기로 대하는 사람 앞에서 존엄을 찾는 것, 남을 바꾸려 애쓰는 것 같은 일은 애초에 도전조차 아니었다.

나의 실패를 내가 복기할 권리

굴러떨어진 무대조차 다시 기어 올라가야 하는가, 나는 확언할 수 없다. 그러나 실패와 실수의 누적 덕택에, 나는 나름대로 실패와 쪽팔림(가짜 실패)을 구분하는 분별력(혹은 정신 승리 역량)을 획득하였다. 오디션 거절을 탕후루처럼 달달하게 코팅하여 나약한 에고를 보호하는 기술도 익혔다. ‘판단을 유보하면 희망은 영원’한 법(위대한 개츠비)이어서, 지금의 나는 그동안의 도전과 성취와 실패의 총합인가, 따위의 생각은 하지 않기로 한다. 내게 실패의 불편함은, 실패를 복기할 권리를 종종 빼앗기기 때문이다. 나의 실패는, 오롯이 나의 판단과 인정과 수긍으로 완성되어야 한다. 사람들은 타인의 실패를 제 맘대로 복기하고 선언하면서, 그걸 ‘위로’라 부른다.

“내가 뭐랬어, 어쩌다 그렇게 되었니, 니가 ○○가 없어서 그래, 저번에 ○○할 걸 그랬나 봐, 진작에 ○○ 했었어야지.”

이 불편한 대화를 끝내기 위해 “이게 다 제가 부족해서” 따위의 겸양은 위험하다. 주로 비자발적 복기의 자백으로 인용되기 때문이다. 타인에게 선점된 실패의 복기는 씁쓸하고 시시한 상처로 남는다. 나의 실패는 나의 맥락에서 발생하고, 나의 관점에서 해석되어, 오롯이 나의 것으로 남았어야 한다. 음미하고 복기하면서, 세상에 대한 나른한 한탄과 달콤한 자기연민 사이에 안겨 회복할 수 있어야 한다. 최대치의 상상을 펼치고, 비정한 세상에서 상처받은 영혼이 선택할만한, 가장 우호적이고 섬세한 시나리오를 설계하고 빠져나올 수 있도록 말이다.

종종 인간관계의 실패는 생각보다 많은 자유를 준다. 실제보다 나은 사람인 척하고, 상처받지 않은 척하고, 괜찮지 않은 것을 괜찮은 척할 필요가 사라진다. 성공한 것처럼 보이지 않는 것도 나쁘지 않다. “아, 쟤보다는 더 잘할 수 있겠지”에서 “쟤”를 맡는 것도 누군가에게 용기를 준다. 이 두서없는 원고에 “그래서 진짜 실패는 뭐죠?”라고 묻는다면, 흠, 글쎄. 또 답하기 실패다.

- 제환정

- 예술교육가. ‘모든 인간은 무용수’라는 믿음으로 춤과 춤추는 인간을 독려하고 탐구하며, 세상 구석구석 예술이 있기를 도모하고 있음. 예술교육자, 창작자, 해설자, 저자로 활동하며 춤이 필요한 곳에서 활동 중. 한국예술종합학교 객원교수, 대한무용학회 편집위원장, 문화예술교육 웹진 [아르떼365] 편집위원.

jaehj07@gmail.com - 이미지제공_제환정 예술교육가

기사가 좋았다면 눌러주세요!

6 Comments

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

코너별 기사보기

비밀번호 확인

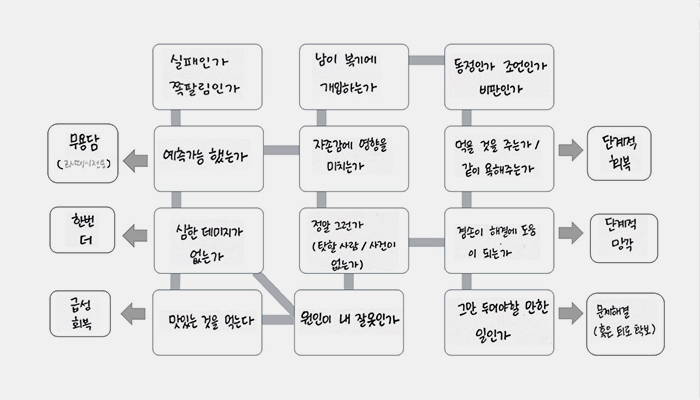

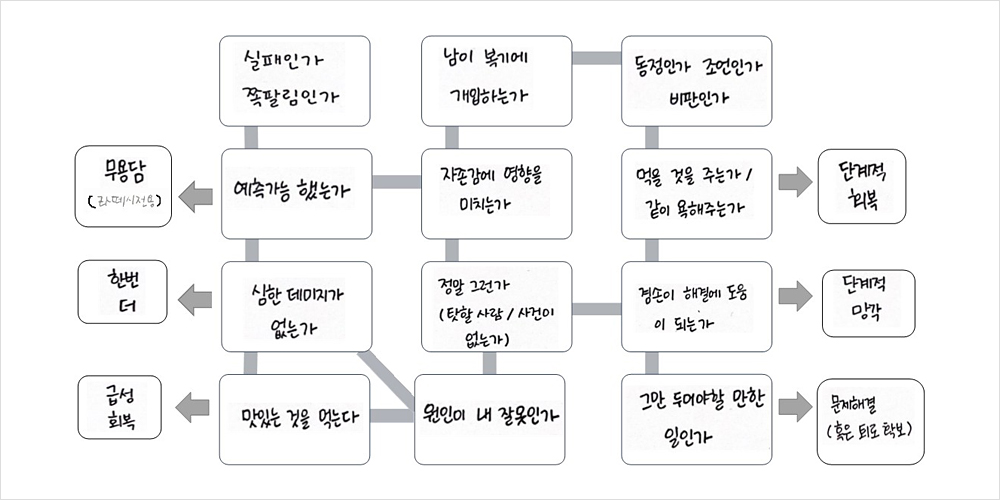

알고리즘을 따라 생각하다 맛있는 것을 먹고 급성 회복으로 계속 가게 됩니다. ㅎㅎㅎ 이불을 덮고 누워 여러 생각이 들었던 어떤 실패에 대해 훗날 이 알고리즘을 유용하게 써야겠어요.

nnnn번째 실패에서 얻은 n가지 기술

실패를 음미하기

공감이 갑니다

nnnn번째 실패에서 얻은 n가지 기술

실패를 음미하기

기대만점입니다

글을 읽으면서 몇번이나 웃어버렸네요~ 🤣 실패한 경험들과 생각들을 정말 솔직하고 재밌게 표현하신 것 같아 즐거운 마음으로 읽은 것 같습니다. 좋은 글 감사합니다~!!!

“아, 쟤보다는 더 잘할 수 있겠지”에서 “쟤”를 맡은 지나가던 아무개입니다. 매번 성공한 것처럼 보이지 않는 것도 나쁘지 않다는 말이 잔잔한 위로가 됩니다 😂 더 당당한 “쟤”가 되기 위해서 저의 실패를 음미해 봐야겠어요

😁 “쟤”2 입니다. 더 당당한 “쟤” 되기에 합류합니다. ~