“이 종이, 이 종이, 이 종이에는 햇볕이 비쳐요. 그런데 이 종이에만 햇볕이 안 나요. 그늘이에요.”

‘햇볕이 안 나는 그 종이’는 복사 용지였다. 비슷해 보이지만 미세하게 다른 하얀 종이를 몇 종류 주면, 어린이들은 ‘다 다르다’고 분명하게 말한다. 하지만 무엇이 다른지 언어로 표현하기는 어려워한다. 말로 표현되지 않아 마치 없는 것처럼 여겨지지만, 어린이들이 감지하는 미묘한 세계는 존재한다는 뜻이다.

언어로는 같은 ‘하양’인데, 네 흰 종이의 색은 조금씩 다 다르다. 이걸 어떻게 표현할까? 어른이라면 색채에 대한 지식과 경험에 따라 순백색이니 미색이니, RGB나 CMYK 수치니, 하는 분화된 언어로 표현할 수 있다. 어린이들에게는 아직 추상적인 표현이 어렵다. 그래도 자신들의 여섯 살, 일곱 살 인생의 경험에서 비슷한 느낌을 어디선가 열심히 끌어온다. 이럴 때 어린이들은 시인이 된다. 아이는“(따뜻한 기운의 흰) 종이에는 햇볕이 비치고, (푸르스름 서늘한 흰) 종이에는 그늘이 든다”고, 내게 소곤소곤 말했다. 나는 아이들로부터 이런 언어를 꺼내고 싶다.

어린이의 몸과 종이와 연필은 힘을 주고받고

연필을 쥔 어린이들의 손은 종이 위에서 리듬을 타고 춤을 춘다. 어른의 몸과 어린이의 몸은 다르다. 어린이는 몸도 작고, 손의 악력도 약하고, 소근육을 제어하는 운동 신경도 아직 미숙하며, 글자를 읽고 쓰는 데에도 익숙하지 않은 단계다.

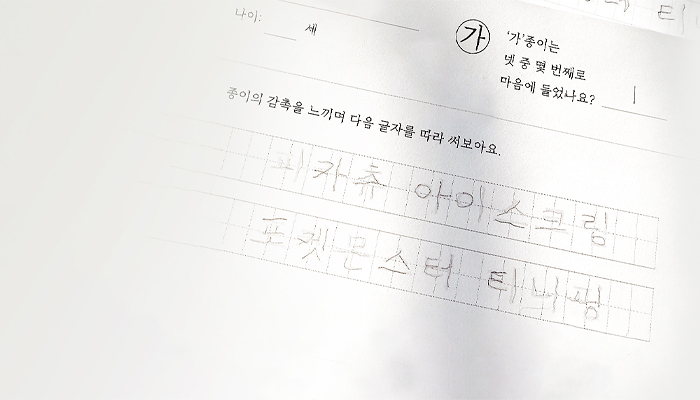

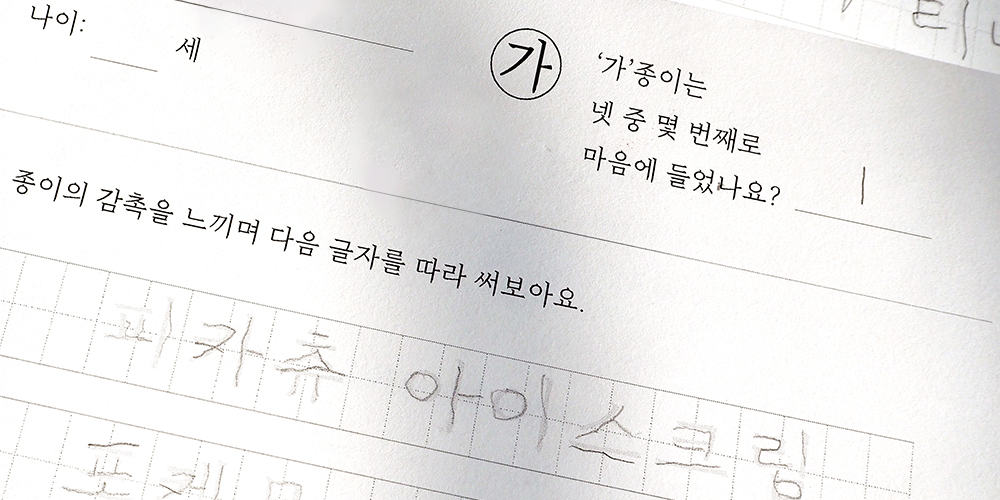

글씨를 쓰는 어린이의 작고 예민한 몸에서는 어떤 일이 일어날까? 어린이는 연필과 종이라는 도구를 어떻게 느낄까? 이제 막 글자를 깨치는 어린이들의 몸에는 어떤 연필과 종이가 가장 적절할까? 아이들마다는 어떤 차이가 있을까? 초등학교 저학년 어린이들에게 여러 종류의 흰 종이에 글씨를 써보게 하는 워크숍을 진행한 적이 있었다. 한 아이는 보드라운 종이에 연필로 글씨를 쓴 소감에 대해 “내가 녹는 것 같다”고 했다. 아이들은 촉각의 천재들이었다. 그렇다면 발달 과정의 더 앞선 단계에 있으며, 몸이 더 작고 여린 여섯 살, 일곱 살 아이는 종이에 어떻게 반응할까?

이런 질문에서 출발한 ‘종이 촉감 감수성 워크숍’에 시흥 배곧해솔초등학교 병설 유치원의 김철옥 선생님이 응답해주셨다. 김철옥 선생님은 7세 아동들, 같은 유치원 조정윤 선생님은 6세 아동들의 워크숍을 함께 해주셨다. 초등학교 저학년까지는 글씨를 쓸 때 필기도구로 주로 연필을 쓰게 한다. H가 높으면 제도용으로 딱딱하고, B가 높으면 미술용으로 진하다. 글씨쓰기 용으로 중간인 HB를 쓰는 것은 어린이의 몸보다는 산업의 기준인 걸로 보인다. 아이들에게는 다소 무른 B나 2B 정도가 적절하다. 너무 진해지면 손에 묻게 된다.

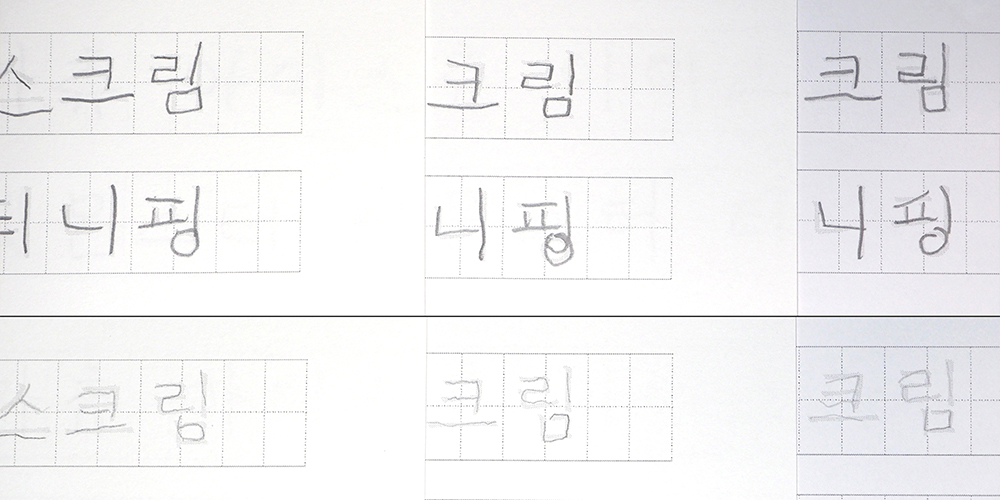

글씨를 쓸 때, 어린이의 몸과 종이와 연필은 힘을 주고받는다. 필기도구가 반드시 연필이어야 하느냐는 질문에 대한 답은 다음을 기약하는 편이 좋겠다. 어쨌든 연필을 써야 한다면, 필기도구마다 합이 잘 맞는 종이가 있다. 이런 종이를 써야 어린이의 몸에 가해지는 부담이 줄어든다. 연필은 흑연이 종이의 미세하게 거친 표면에 갈려서 그 가루가 종이 섬유의 틈에 달라붙는 원리로 글씨가 써진다. 유리 같은 재질의 매끈한 표면에는 연필로 글씨를 쓸 수 없는 이유다. 그런 이유로 코팅된 종이에 연필로 쓰면 힘이 많이 든다.

서로 다른 흰 종이를 써보게 했을 때 아이마다 선호도는 서로 엇갈렸다. 그러던 와중에 유난히 힘겹다는 듯 연필 색이 흐리고 획이 떨리는 글씨들이 눈에 들어왔다. 이런 글씨를 쓰는 아이들만은 선호도가 명백히 일치했다. 연필의 흑연이 많이 묻어 약한 힘을 주어도 발색이 진한 종이를 분명하게 선호하고 있었다. 종이 덕에 다소 진해진 글씨는 그만큼 자신감이 붙은 목소리처럼 보였다. 복사 용지의 연필 발색이 가장 흐릿했다. 그만큼 목소리도 소심해 보였다. 세심하게 선택된 종이가 아이들에게 용기와 자신감을 북돋워 줄 수도 있지 않을까?

어린이들의 몸은 감각하고 통찰한다. 이 감각과 경험은 언어로 지식화되지 않아 마치 없는 것처럼 여겨지지만, 우리 몸에 새겨져서 기억된다. 손힘이 약한 어린이들의 일치된 선호도는 단단한 목소리가 되었다. 이렇게 특정한 상황을 통해 어렵사리 말해져야만 간신히 어른에게 닿을 수 있었던 이 메시지가 뭉클했다. 얼마나 많은 몸의 소리가 마치 존재하지 않는 듯 바스러지고 묻혀가고 있을까.

디지털 시대, 종이에 글씨를 쓴다는 것

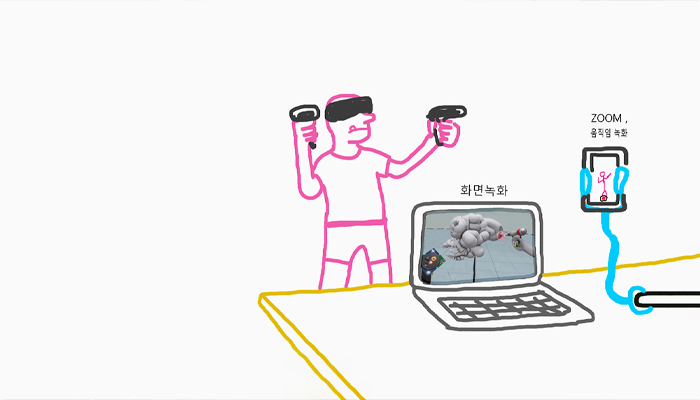

디지털 시대에, 몸으로 쓰는 손글씨는 어떤 의미일까? 낭만적인 복고에 불과할까? 캘리그래퍼인 프란체스카 비아세톤은 저서 『손글씨 찬가』에서 말한다. 손으로 글씨를 쓰는 것은 내 생각을, 내 손과 내 몸을 써서, 내 눈에 보이게 하는 일이라고. 글씨 쓰기란 그렇게 통합된 감각으로 사고와 행동을 훈련하는 일이다. 그럼으로써 자기 정체성을 자기 눈으로 확인하고, 자존감의 형태를 가다듬으며 공동체의 일원으로 합류해가는 일이다(『손글씨 찬가』에 쓴 필자의 추천사 중에서). 그리고 쓰기와 읽기는 글자를 익히는 단계에서 분리되어 있지만은 않다.

종이에 실린 자국, 그러니까 글과 그림만이 정보인 것은 아니다. 종이라는 물질 자체에 정보의 속성이 깃들어 있다. 어린이들은 종이를 금방 따분해하기도 하지만, 종이에 접촉하는 어린이의 몸은 다층적인 정보를 감지한다. 종이를 감각하는 글씨 쓰기란, 감지 능력을 포함한 다양한 경험의 총체다. 종이라는 물질의 세계를 만지고 느끼고 흡수하는 것, 그리고 그에 대해 말하고 표현하며 몸을 움직이는 것, 이것은 세상을 내게 받아들이고 나를 세상에 내보내는 일, 세상과 관계를 맺는 일이다.

‘감수성’이란 무엇일까. ‘작은 차이를 알아채고 느끼는 능력’이다. 우리가 가진 감각으로 세상을 느끼며, 세상과 친구가 되고, 세상과 잘 관계 맺는 통로다. ‘리터러시’란 무엇일까. 글자를 읽고 이해하는 것을 넘어, 나를 넘어서는 삶을 받아들여 공동체의 일원으로 잘 합류하는 일이다. ‘감수성’과 마찬가지로, 세상의 감각과 자극에 반응하며 관계를 맺는 일이다.

디지털 리터러시의 미래를 섣불리 전망하기는 어렵다. 글씨를 손으로 쓰는 활동은 디지털 매체에서 타이핑하는 활동에 밀려 위축되어가고 있지만, 그래도 글자를 학습하는 초기 교육 단계에서는 몸의 감각이 필요하다. 매체의 물성이 디지털화하며 달라져 갈 때, 지금의 어린이 세대는 무엇을 잃게 될까?

어머니의 젖을 먹고 포근한 품에서 애착을 형성해온 우리의 몸, 어린이의 몸은 촉각적인 요구를 한다. 이 요구는 어떻게 보충되어야 할까? 문구 코너에 악력과 소근육 운동, 촉감을 위한 슬라임과 말랑한 클레이가 즐비한 데에는 다 이유가 있다. 종이에 글씨를 쓰는 것은 이 모든 것을 포괄하는 손의 학습이기도 하다. 미래를 점치기는 힘들어도, 점차 잃게 될지 모를 촉각적 감각의 경험을 소중히 여기며 균형을 맞춰가는 일을 생각해볼 수는 있다. 표면이 약간 거친 종이가 주는 간질간질 행복한 정서 같은 것, 우리가 절대로 잃어버리지 말아야 할 가치가 무엇인지 알려고 노력해볼 수는 있다.

- 유지원

- 글문화연구소 소장. 글자와 책을 좋아하는 그래픽 디자이너, 타이포그래피 연구자, 작가. 한국과 독일에서 공부했으며, 대학에서 학생들을 가르쳤다. 타이포그래피로 사회의 구석구석을 살피고 있으며, 분과 학문의 경계를 넘나드는 활동을 하고 있다. 단독 저서로 『글자 풍경』이 있고, 다정한 물리학자 김상욱과 『뉴턴의 아틀리에』를 공저했다.

pamina7776@naver.com

사진 제공_필자

기사가 좋았다면 눌러주세요!

4 Comments

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

코너별 기사보기

비밀번호 확인

관찰하고 연구하는 모습이 고스란히 느껴집니다!

종이는 교실 안 작은 운동장

디지털 시대에 다시 헤아려보는 촉각의 가치

정말 너무나도 잘 보고 갑니다

종이는 교실 안 작은 운동장

디지털 시대에 다시 헤아려보는 촉각의 가치

기대만점입니다

촉각의 가치 .. 완전 와 닿는 문구입니다

지금도 자판으로 글자를 입력하지만

종이로 옯겨 써봅니다.