우리는 낡고 구식인 물건들에게서 종종 매력을 느끼고는 합니다. 발터 벤야민은 이렇게 낡은 구식 물건들로부터 나타나는 넝마주이에서 새로운 예술적 이미지를 발견했는데요. 이른바 넝마주이 예술가는 너무나 쉽게 버려진 물건들 속에서 감성을 찾아내 생각지도 못한 작품으로 재탄생시킵니다. 그 중 한명인 작가 로버트 라우센버그! 오늘은 정수경 미술이론가와 함께 작가 로버트 라우센버그의 작품과 ‘넝마주의 미술가’라는 개념에 대해 생각해보는 시간을 가집니다.

모든 낡은 것이 한때는 새것이었다. 뒤집어 말하면, 모든 새것이 머지않아 낡은 것, 구식이 될 것이다. 그러나 넘치는 신상품들 속에서 우리는 이 자명한 진실을 곧잘 잊어버린다. 구식이 되어버린 것들에서 쉽사리 눈길을 거두어, 새로운 것들에 신열에 들뜬 열망의 눈길을 보낸다. 버리고, 사고, 버리고, 사고. 아름다운 가게와 구립 재활용 센터가 물건들로 넘쳐난다. 물론 자신과 세월을 함께하며 낡아진 것들에 깊은 애착을 가지고 그것들을 소중히 간직하는 사람들도 있지만, 대세는 정리의 기술, ‘2년이 지나도 입지 않은 옷이라면 과감히 버리세요.’다.

하지만 다른 한 쪽에서는 기이한 일이 일어난다. ‘빈티지 취향’라는 이름으로 벼룩시장에 사람들이 몰리는데, 이들은 구식이 되어버린 물건들이 품고 있는 아련한 추억의 느낌 속에서 자신이 과거로 보내버리고 싶지 않은 어떤 시절을 붙들려고 한다. 몸은 2014년을 살지만, 마음은 ‘응답하라 1994’를 사는 셈이다.

앙드레 브르통, <슬리퍼스푼>, 벼룩시장에서 구입.

1934년 만 레이가 촬영.

낡아진 것들, 구식 물건들에서 느껴지는 이러한 매혹은 나름 역사가 있는 현상이다. 초현실주의 미술가들은 글과 드로잉으로 구식 물건들의 기이한 매력을 드러내곤 했고, 벼룩시장에서 발견한 특이한 오브제들을 작품의 일부로 사용하거나 아예 작품으로 제시하기도 했다.

또한, 거리산보자 보들레르로부터 많은 영감을 얻었던 발터 벤야민은 낡은 구식 물건들을 집게로 집어 올리는 넝마주이(Lumpensammler/rag-picker)에게서 새로운 예술가의 이미지를 보았다. 구식이라는 이유로 버려지는 것들은 물건들만이 아니다. 구식 사고, 구식 제도, 구식 감성들도 세련되지 못하다는 느낌과 함께 버려진다. 그러나 버려지는 그 모든 것들이 그토록 하찮은 것들일까? ‘나에게 필요 없는 어떤 것이 다른 누군가에게는 꼭 필요한 것입니다.’라는 재활용의 모토를 말하려는 것이 아니다. 버려지는 것들은 때로는 너무나도 소망스러우나 일상에서 지켜낼 엄두가 나지 않는 것일 때도 있다. 월든 호숫가와 같은 시골에서의 삶은 많은 이들에게 분명 구식으로 여겨지지만, 헨리 데이빗 소로우, 그리고 헬렌과 스콧 니어링의 실천에 대한 사람들의 열광이 보여주듯 여전히 매력적인 삶의 방식일 수 있다. 우리의 아버지들도 너나 할 것 없이 은퇴 후의 전원생활을 그토록 꿈꾸지 않는가?

넝마주이 예술가는 너무 쉽게 버려진 구식 물건들, 구식 사유와 감성을 주워 모아 생각지도 못했던 작품으로 재탄생시킨다. 이런 작품들은 한편으로는 묘한 향수의 정서, 잃어버린 어떤 것에 대한 낭만적인 그리움을 자극하면서 우리 안에 있는 상실과 결핍을 건드린다. 그러나 이러한 개인적 감흥을 넘어서 시대적 삶의 조건에 관해 뭔가를 드러내고 말하려는 예술가들도 있다.

초기작들 앞에 선 로버트 라우센버그

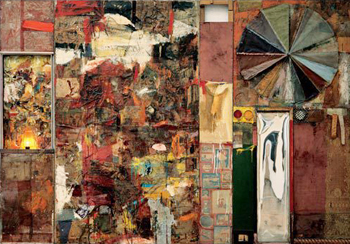

쉽지 않은 동시대 미술 중에서도 첫 손에 꼽힐 만큼 난해한 작품들을 선보여온 로버트 라우센버그(Robert Rauschenberg, 1925-2008)가 바로 그런 예술가들 중의 한 명이다. 라우센버그가 ‘콤바인 페인팅(combine painting)’이라 명명했던 그의 작품들은 종종 ‘이미지의 고물상’이라 불리는데, 이는 그의 작품이 너무나 많은 물건들과 이미지, 채색들이 정신 없이 뒤죽박죽 뒤엉켜 있는 듯 보이기 때문이다. 그의 많은 작품들이 언뜻 보나 곰곰이 살펴보나 아름다움과는 거리가 멀고, 무슨 의미를 담고 있는지를 파악하는 것도 불가능하다. 그런데도 라우센버그의 명성은 생전에도 사후에도 변함없으며, 수많은 미술이론가들이 그를 진정한 아방가르드 예술가로 꼽는다. 도대체 왜일까?

로버트 라우센버그, <Monogram>, 1959

<드 쿠닝 지우기>(1953)라는 작품을 통해 추상회화와 결별한 라우센버그는 자신의 작품들이 삶과 긴밀하게 연결되어 있다고 말했다. 그렇다면 콤바인 페인팅의 콤바인은 이중적 의미를 지닌 셈이다. 한편으로는 서로 연결고리가 없는 다양한 사물들과 이미지들을 한 작품 내에서 자의적으로 연결 지었다는 뜻에서, 다른 한편으로 미술과 삶을 연결시켰다는 뜻에서 콤바인 페인팅인 것이다.

로버트 라우센버그, <Charlene>, 1954

그런데 이 연결의 두 양상들 모두가 난감하다. 전통적으로 ‘훌륭한’ 미술작품은 부분적인 조형 요소들을 개연성 있게 유기적으로 통일해낸 작품이었으며, 삶을 이상적으로나 현실적으로 아름답게 시각화한 작품이었다. 그런데 라우센버그의 콤바인 페인팅은 그 두 조건들을 모두 뒤집었다. 첫 번째 콤바인은 두 번째 콤바인을 위한 것이다. 다시 말해, 조형 요소들의 파편적인 모둠은 그가 바라보는 삶의 양상, 삶의 질서를 보여주기 위한 조형화 방식이다. 여기서, 우리의 삶의 질서가 어디 그의 작품처럼 지저분하고 제멋대로냐고 의문을 제기할 수 있다. 분명, 겉보기에 현대인들의 삶은 깔끔하고 세련되다. 그러나 그 이면을 들여다보면, 보이지 않는 실상은 어쩌면 라우센버그의 콤바인 페인팅과 더 닮았을지도 모른다. 이 짧은 글로 납득되지 않는다면, EBS 다큐멘터리 <패스트 패션이 말해주지 않는 것들>을 한 번 봐도 좋겠다.

물론, 그래서 나쁘다는 것이냐고 묻는다면, 답은 ‘글쎄요.’이다. 그러나 적어도 라우센버그는 끊임없이 신상품들을 쏟아내어 삶의 외양에 나날이 세련됨을 더해가는 선진 자본주의의 헛된 쳇바퀴에 사로잡히지 않은 예술가임에는 분명하다. 그의 작품들이 머리 터질 듯한 이론가들을 사로잡았다면, 그것은 그의 작품들이 그 쳇바퀴를 떠올리게 해주고, 삶의 실상에 대해 생각하게 해주었기 때문일 것이다. 벤야민은 넝마주이 예술가란 넝마로부터 사유를 길어올리는 자라 했고, 예술가인 동시에 철학자요, 혁명가라 했다. 그렇다면 로버트 라우센버그는 분명 이 시대의 넝마주의 예술가이다. 비록 알아주는 이가 많지는 않지만.

글쓴이_ 정수경 (미술이론가)

서울대학교 미학과에서 미학과 미술이론을 전공했다. 우리의 삶에서 미술이 무엇이었고, 무엇이며, 또 무엇이면 좋을지에 대해 미술현장과 이론을 오가며 고민하고 있으며, 고민의 결과를 글과 강의로 풀어내고 있다. 현재 서울대학교와 홍익대학교에서 강의하고 있다. 동시대 미술에 관심이 많으며, 최근에는 국내의 젊은 작가들에 관심을 기울이고 있다.

기사가 좋았다면 눌러주세요!

좋아요

0댓글 남기기

비밀번호 확인

넝마주이 예술 ..매력 있는 단어네요. 그리고 다큐멘터리도 한번 봐야겠어요 ㅎㅎ

네. 신상품들, 아름다운 미술작품들에 끌리는 마음은 너무나 자연스럽지만, 자연스러운 욕망들을 따라 살다보면 정말 중요한 것들을 보지 못하는 경우도 생기는 듯해요. 가끔, 너무 많은 보이는 아름다움에 숨이 막힐 때도 있구요.

기회가 있어 부산에 잠시 머물면서 여행하고 있는데요, 자갈치 시장이나 번화가의 중심에는 항상 빈티지 가게나 그것을 즐겨 입는 부산 시민들의 쿨(!)한 모습들을 자주 볼 수 있었어요. 저는 일본과 가깝고 일본의 어떤 무역들을 생각하기보다는, 사람들이 나서서 그 문화를 즐기고 자신의 생활과 밀접하게 끌어와서 향유하고 있는 분위기가, 매력적이라고 생각했어요. 제가 살고있는 서울에도 ‘넝마주의’를 지향하는 사람도 많지만 유독, 타 지역에서 보다 사용했던, 헐 것들, 새 것이 아닌 물건들의 희소성이나 가치들을 재발견하는 그런 노력들이 보여서 크게 와닿았던 것 같아요 ;-))!! 그리고…저도 빈티지 문화를 좋아하는 한 사람으로서, 벤야민의 Lumpensammler/rag-picker라는 문구는 외우고 있다가 아는척좀 해야 겠어요. 흐흐흐.